IBK산

산과 물이 어울려

빼어난 경치

돌아보면 아름다운

월악산 제비봉

쉽게 올라 아름다운 경치를 누린다고?

월악산은 소백산의 산줄기를 속리산으로 이어준다. ‘악’자 들어가는 산은 험하다는 속설처럼 1,095m 영봉에 이르는 길은 무척 험하다. 첫술은 배부르라고 먹는 게 아니라 맛을 보기 위해, 즐거운 식사를 위해서다. 늦가을 산의 정취가 궁금한 ‘등린이’들을 위해 유관현 팀장이 준비한 코스가 제비봉이다.

“월악산은 아름답고 험합니다. 하지만 풍경이 아름다우면서도 초보자를 위한 코스도 있죠. 우리가 오늘 오르려는 제비봉 코스입니다. 충주호와 주변의 산줄기들이 아름답게 조화를 이루는 곳이죠. 안전하고 즐거운 산행이 되도록 무리하지 않고 천천히 풍경을 즐기면서 가도록 하겠습니다.”

주차장에서 간단히 몸을 풀고 나서 장회나루에서 유람선을 타기 위해 관광버스로 몰려드는 인파를 뒤로하고 산의 들머리를 향한다. 얼마 오르지 않아 곧바로 철계단을 타고 오른다. 방금 출발한 들머리가 저 아래로 멀어지면서 나루에서 틀어둔 유행가가 조금씩 멀어진다. 근사한 풍경에 숨을 잠깐씩 돌리면서 발걸음을 옮긴다.

“와! 풍경 봐, 미쳤다. 저 산줄기랑 물줄기 봐!”

적어도 케이블카를 타지 않는 한, 쉽게 올라 아름다운 경치를 볼 수 있다는 건 대부분 사실이 아니다. 함께 산행하기 위한 감언이설일 경우가 많은데, 오늘은 초기 반응이 아주 좋다. 여기도 좋은데 저 위는 어떨까, 기대하게 만드는 풍경이라니.

산행 초반에 보면 커다란 두 개의 암봉이 보이고, 그 암봉을 오르는 철계단이 보인다. 그래서 살짝 각오가 필요하다. 하지만 가파른 덕에 뒤돌아볼 때마다 탁 트인 조망을 즐길 수 있다. 두 번째 암봉에 올라선 뒤로 능선을 타자 정상으로 이어진다. 애써 오른 두 개의 암봉은 제비의 두 날개다. 저 아래 충주호에서 바라본 두 개의 암봉과 제비봉이 마치 제비가 날아가는 모습을 닮았다 하여 제비봉이라는 이름을 얻었다.

데크가 놓인 길은 안전하지만 가파르다.

데크가 놓인 길은 안전하지만 가파르다.

출발 전 파이팅을 외쳐본다.

출발 전 파이팅을 외쳐본다.

봉우리 사이에 호수가 있다. 아름다운 풍경이 제비봉 코스의 매력이다.

봉우리 사이에 호수가 있다. 아름다운 풍경이 제비봉 코스의 매력이다.

아름다운 경치를 배경 삼아 단체 컷.

아름다운 경치를 배경 삼아 단체 컷.

함께 올라 즐거운 산

오늘 산행 모임의 이름은 ‘등린이’다. 산행 경험이 많지 않은 이들이 모였다. 이번 기회에 모임의 이름을 정하자 했고, 잠깐의 고민 끝에 ‘등린이’로 정했다고. 산행이 익숙하지 않다는 의미로 만들었겠지만, 앞으로는 산에 관심 좀 갖겠다는 의지의 표현이기도 하다. 한 번 하고 말 등산을 모임의 이름에 넣진 않을 테니까.

산행을 기획한 일산성석지점 유관현 팀장은 고등학교 시절부터 지리산 종주를 하기도 했다. 복장과 장비에서 산악인의 포스가 흐른다. 총무부 성기대과장과 BOX사업부 하성민 과장, 그리고 김포산단지점 조성환 대리는 유관현 팀장과 김포산단지점에서 함께 근무했다. 그때 함께 일하면서 맞추었던 합이 좋아서 지금도 가끔 만난다. 여기에 유 팀장이 카드마케팅부에 있을 때 함께 했던 김수진 대리도 산행에 함께했다. 그러니까 현재 김포산단지점은 조성환 대리 혼자 지키고 있다.

“저희는 팀장님만 믿고 따라온 거예요. 오늘 산행하나도 안 힘든 코스라고 했는데….” (김수정 대리)

“사실 어렸을 땐 다녔지만 성인 되고 산에 온 건 처음이에요. 백패킹도 해보려고 장비를 샀는데, 아직 한 번도 못 갔어요. 배낭도 오늘 처음 쓰는 거예요.” (유관현 팀장)

“풍경이 기가 막히다고 했어요. 놓치면 후회하는 풍경이라고. 아, 근데 왜 벌써 이렇게 힘들지?” (성기대 과장)

가파른 철계단이 연달아 나오자 허벅지의 기운이 자석 만난 철가루처럼 빠져나간다. 저 앞으로는 똑같은 철계단이 연달아 보인다. ‘저 끝이 제비봉일까, 저기서 더 가야 하는 걸까?’가 고민될 때는 잠깐 걸음을 멈추고 뒤를 돌아본다.

“와, 풍경 진짜 기가 막히네요. 역시 산은 물과 어우러져야 풍경이 된다니까.” (조성환 대리)

“아까 저 밑에서도 좋았는데, 여긴 진짜 끝내주네요.” (하성민 과장)

‘진짜 끝내주는’ 경치는 거기까지였다. 두 개의 커다란 암봉에서 바라본 충주호와 주변 산줄기의 풍경을 남기고 정상을 향해 능선을 타는 동안은 전망이 트이지 않았다. 몇 안 되는 지점에서는 간혹 전망이 트였는데, 그 지점에서는 ‘여기’의 바위와 ‘저기’의 산과 호수가 대비를 이루며 감탄을 자아냈다. 대신 능선길은 편안하다. 귀여운 오르막과 내리막을 번갈아 걷다 보면 어느새 정상이다.

환하게 웃으며 한 컷.

환하게 웃으며 한 컷.

이때 아니면 언제 찍으랴.

이때 아니면 언제 찍으랴.

제비봉까지 0.8km, 조금만 힘내보자.

제비봉까지 0.8km, 조금만 힘내보자.

등산 중 행동식은 역시 초콜릿이다.

등산 중 행동식은 역시 초콜릿이다.

산과 라면은 떼려야 뗄 수 없다.

산과 라면은 떼려야 뗄 수 없다.

간혹 전망이 트였는데

산과 호수가 만들어내는

절경에 모두 감탄이

절로 나왔다.

누구나 저마다의 산을 오른다

올라왔던 길을 되짚어 내려왔다. 그러니 내려오는 내내 풍경을 안고 걸었다. 저마다의 호흡과 리듬으로 이야기도 나누고 가끔 멈춰 사진도 찍으면서 내려왔다. 애써 오르지 않았다면 절대 만날 수 없는 ‘인생짤’ 몇 장씩 남기면서 웃음소리도 더불어 커졌다. 아, 오를 때 허벅지를 괴롭혔던 철계단, 내려올땐 무릎을 힘들게 할 수 있으니 스틱과 난간을 활용해 조심하는 것이 좋다.

“산행이 처음이다시피 해서 꽤 힘든데요. 당분간은 산 생각 안 날 것 같아요.”

산행을 마치고 ‘등린이’의 다음 산행 계획을 묻자 하나같이 손사래를 쳤다. 하지만 다 안다. 세상 살아가는 일에 비하면, 산에 오르는 일은 쉽다는 사실. 산을 잘 타면 좋겠지만, 못 타도 된다. 천천히 가고, 쉬면서 가고, 먹으면서 가면 된다. 무엇보다 함께 가면 된다. 쉴 땐 경치도 감상하고 지나온 길도 살펴보자. 일도 삶도 그렇게 쉬엄쉬엄 꾸준히, 그리고 함께 가면 된다. 가끔 지나온 길도 돌아보면서 말이다.

‘이래서 산에 오는구나. 이렇게 예뻐서.’

산행 중 잠시 쉴 때 누군가 혼잣말처럼 중얼거렸다. 일행인지 지나는 등산객인지 모르겠다. 상관없다, 누구나 비슷한 마음이었을 테니. 올라서 보는 이 풍경이 그리워질 때, 함께 터뜨린 웃음이 생각날 때, 정상에서 바람을 맞으며 먹었던 라면과 김밥이 먹고 싶어질 때, 포기하지 않고 버틴 대견한 나를 다시 만나고 싶을 때, 우리는 다시 산을 찾으면 된다.

‘하여 친구여 우리가 오를 봉우리는 바로 지금 여긴지도 몰라’ (김민기, ‘봉우리’).

월악산 INFO

- 주소 충청북도 단양군 단성면

- 입산 시간 일출 2시간 전부터, 일몰 2시간 전까지

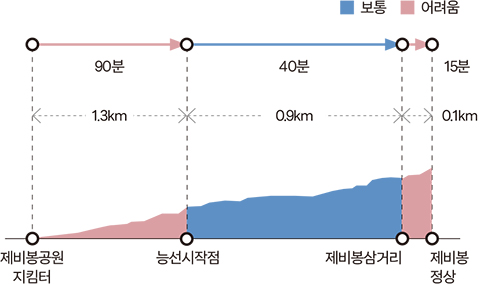

- 코스 제비봉공원지킴터 - 능선 시작점 - 제비봉(2.3km)

- 문의 월악산국립공원사무소 043-653-3251

탐방로 구간별 난이도