IBK산

두려움 없이, 청춘답게

가을이에요,

어느덧 가지산

‘영남알프스’를 아시나요?

어디론가 떠나기에 딱 좋은 날씨가 있다. 조금 움직이면 몸이 쉽게 데워지고 열심히 움직이면 땀이 나지만 찌는 듯하지 않은, 그러다 문득 그늘에서 쉬면 땀이 식으면서 선선해지는. 짐작하다시피 봄과 가을의 전형적인 날씨다. 하지만 이 좋은 날씨는 귀해서 길지도, 잦지도 않다. 망설이지 않고 밖으로 나가야 한다. 그리하여 이번에 찾은 곳은 울주의 가지산이다. 이름은 낮고 부드러운 산 같지만 1,000m가 넘는다.

가지산행의 출발점으로 삼은 석남터널 앞은 산에 오르려는 사람들, 자전거로 석남고개를 오르려는 사람들, 모터사이클로 산중 국도를 유랑하려는 사람들로 북적인다. 그 사이로 등장한 사내들. 대구와 안동에서 가지산에 오르기 위해 모인 IBK인들이다. 산행을 기획한 대구 성서3차단지지점 양광열 대리, 같은 지점에 근무하는 이한솔 대리와 김재헌 계장이 함께 왔다. 그리고 대구중앙지점 최정호 과장과 안동지점 김문수 대리는 양광열 대리의 동기들. 양광열 대리와 사수-부사수로 인연을 맺은 류지호 대리까지 모두 여섯 명. 이름하여 ‘양악회’다.

양악회는 짐작하다시피 ‘양광열 회장을 중심으로 한 산악회’라는 뜻이다. 가지산은 양악산악회의 첫 번째 산행이다. 석남터널 앞에서 ‘양악회’라는 이름을 지으면서 앞으로 본격적으로 산행을 해보자는 마음을 모았던 것인데, 이 다짐은 산행이 끝날 때까지 유효할 것인가.

안내도를 보며 코스를 소개하는 양광열 회장에게 누군가 물었다.

“이 코스로 정한 이유가 뭔가요?”

“네, 가을을 맞아 영남알프스의 아름다운 풍경을 함께 보고 싶었는데, 초보자에게 적합한 코스를 찾았습니다. 왕복 두 시간 반 정도 걸린다 하니 세 시간 정도 생각하고 여유롭게 산행을 진행하고자 합니다.”

그렇다. 영남알프스는 산을 좋아하는 사람이라면 반드시 찾아야 한다. 영남알프스는 경상남도 울주와 청도, 밀양에 걸쳐 높이 솟은 산군을 가리킨다. 오늘 오를 1,241m의 가지산을 비롯해 운문산 1,188m, 천황산 1,189m, 재약산 1,119m, 신불산 1,159m, 영축산 1,081m, 고헌산 1,034m, 간월산 1,069m 등 무려 여덟 산이 장관을 이룬다. 그 중에서도 가지산이 최고봉인데, 석남터널 코스는 가지산 정상에 오르는 가장 짧은 코스니 고르지 않을 도리가 없다. 물론 모두 풍경이 일품이니 어느 산을 골라도 후회는 없다. 간단하게 몸을 풀고 곧바로 산행 시작.

풍광이 좋은 곳에선 잠시 쉬어가며 기념사진 촬영을 빼먹지 않는다.

풍광이 좋은 곳에선 잠시 쉬어가며 기념사진 촬영을 빼먹지 않는다.

멋지게 쌓인 돌무더기 위에 돌멩이 하나 슬쩍 얹어본다.

멋지게 쌓인 돌무더기 위에 돌멩이 하나 슬쩍 얹어본다.

힘든 오르막이 있으면 가뿐한 내리막길도 있는 법이다.

힘든 오르막이 있으면 가뿐한 내리막길도 있는 법이다.

가지산에서는 주변 산등성이와 마을 풍경이 어우러진 장관을 볼 수 있다.

가지산에서는 주변 산등성이와 마을 풍경이 어우러진 장관을 볼 수 있다.

“젊은 사람들이 뭘 쉰대! 얼른 올라가”

산행의 들머리부터 가파른 데크 계단이 우리를 맞이한다. 그러나 산악회원들은 가뿐하게 오른다. 그래 봐야 두 시간 반, 넉넉잡아 세 시간일 테니까. 가파르다는 건 정상에 그만큼 빨리 가까워진다는 뜻…이긴 한데 힘든 건 힘든 거다.

계단 끝이 보여 설렜으나 계단이 끝난 뒤에도 가파른 오르막은 이어졌다. 다행스럽게 길진 않아 이내 가지산 능선에 올라설 수 있었다. 잠시 내리막을 거쳐 안부를 지나니 완만한 오르막이 이어지다가 간이매점이 나타났다. 잠시 숨을 돌리고 출발하는데 저 앞에 우뚝한 봉우리가 눈에 들어온다. “정상이다!” 말이 조금씩 없어지며 늘어지던 텐션을 다시 올리는 데는 이만한 게 없다. 꽤 가팔라 보이지만 정상이란 힘들게 올라야 하는 법이다. 곳곳에 로프가 달려 있을 정도로 가파른 암반 구간이 있다. 정상을 앞두고 기분이 좋아져 잠시 쉬며 길에서 마주친 어르신들과 인사를 나눈다.

“안녕하세요. 대단하세요! 정상까지 한 10분이면 될까요?”

“뭔 소리야. 저 봉우리 넘어서 한 시간은 더 가야 하는데!”

“예? 저 봉우리가 가지산 정상 아니에요?”

“중봉! 가지산은 한참 더 가야 해. 젊은 사람들이 뭘 쉰대. 얼른 올라가!”

우린 두 시간 가까이 올라왔는데…, 촬영을 하며 천천히 올랐다고 해도 저 봉우리가 가지산이어야 하는데…. 확인 차 다른 팀에게도 물었으나 정상은 저 너머에 있는 걸로.

일단 눈앞의 봉우리부터 오르고 보자. 1,167m의 중봉이었다. 능선에서 마주친 시원한 가을바람에 땀을 식히며 사위를 둘러보는데 멀리 태극기가 휘날리는 봉우리가 보였다. ‘설마! 근데 저 봉우리가 가지산 같아.’ 그럼 가는 거다. 간식 먹고 정상을 향한다.

이른 오후에 산행을 시작해 남은 시간이 넉넉하진 않았다. 그럼 좀 서두르지 뭐. 저만치 있던 봉우리였지만 능선을 따라 바지런히 발걸음을 옮겼고 정확히 30분 후 우리는 가지산 정상석과 휘날리는 태극기를 볼 수 있었다.

온몸이 땀에 젖어도 잠깐의 휴식과 농담 한 마디면 웃음이 터진다.

온몸이 땀에 젖어도 잠깐의 휴식과 농담 한 마디면 웃음이 터진다.

멋진 가을 풍경을 놓칠 수 없어 카메라를 가지고 온 IBK인.

멋진 가을 풍경을 놓칠 수 없어 카메라를 가지고 온 IBK인.

나무 데크가 설치되어 있어 비교적 안전하게 오를 수 있었다

나무 데크가 설치되어 있어 비교적 안전하게 오를 수 있었다

카메라를 보며 다 함께 “파이팅!”하고 외쳐본다.

카메라를 보며 다 함께 “파이팅!”하고 외쳐본다.

혼자 오르기 힘들어도 괜찮다. 손을 잡아줄 동료가 있기 때문이다.

혼자 오르기 힘들어도 괜찮다. 손을 잡아줄 동료가 있기 때문이다.

가파른 계단을 모두

오른 뒤에도 오르막이 이어졌다.

꽤 가팔라 보이지만

정상이란 힘들게 올라야

하는 법이다.

단풍이냐 설경이냐

“산행에 어떻게 참여하게 되었나요?”

“가을을 맞아 산행을 하면서 멋진 풍경도 보고 건강도 다지면 좋을 것 같아 양 대리 권유에 응했습니다.”

“두 시간 반으로 알고 오지 않았나요? 지금 심정이 어떤가요?”

“그렇게 알고 오긴 했는데 땀도 흘리고 풍경도 좋아서 좋습니다.”

“영혼은 어디에 두셨나요?”

막내 김재헌 계장을 향한 형들의 짓궂은 질문들이 이어졌다. 막내를 산행에 초대한 양광열 대리를 겨냥한 농담들이다. 김 계장과 함께 권유를 받은 이한솔 대리도 웃음을 참는 것이 힘들다. 허벅지가 터질 것 같다고 아우성이다가도 중봉에서 정상을 향했듯, 짓궂게 농들이 오가도 다음 산행에도 보란 듯이 모일 멤버들이다. “괜히 왔어!” 엄살을 부리면서 말이다.

이름이 양악회지만, 친목을 도모하기 위함이니 다른 활동을 할 계획도 있다. 산행 중에는 “산행 후엔 막걸리!”를 외쳤지만 막걸리 한 잔 나누면서는 체력을 다지기 위해 운동 모임을 하자는 이야기가 오갔다. 그러다 등산은 체력도 다지고 좋은 풍경도 볼 수 있다는 이야기가 나왔다. 그럼 둘 중 하나다. 단풍이냐, 설경이냐.

가지산 정상석에는 ‘낙동정맥 가지산 1,241m’라고 새겨져 있다. 낙동정맥은 낙동강 동쪽에 위치한 산줄기란 뜻이다. 백두대간 산줄기에서 뻗어 나온 산줄기로 태백 구봉산에서 여기 가지산을 거쳐 부산 몰운대까지 이어진다. 기나긴 백두대간과 낙동정맥도 높이 솟은 봉우리와 보드랍게 패인 고갯마루가 번갈아 이어지듯, 산악회라고 늘 산에만 올라야 하는 건 아니다. 그저 자연스럽게 찾고 싶을 때 찾으면 충분하다.

단풍에 젖고 설경에 빠지기 위해 오르다 보면 이름 모를 야생화가 궁금해지고 고갯마루의 바람이 그리워지는 법, ‘양악회’란 이름에 담은 다짐은 아직 유효하다.

“이리 모여!” 자리가 좁아도 사진 한 장에 모두 담겨야 한다.

“이리 모여!” 자리가 좁아도 사진 한 장에 모두 담겨야 한다.

가져온 쓰레기도 빼먹지 않고 챙겨가는 환경 지킴이들.

가져온 쓰레기도 빼먹지 않고 챙겨가는 환경 지킴이들.

가지산 INFO

- 주소 울산광역시 울주군 상북면

- 입산 시간 연중무휴 24시간 운영

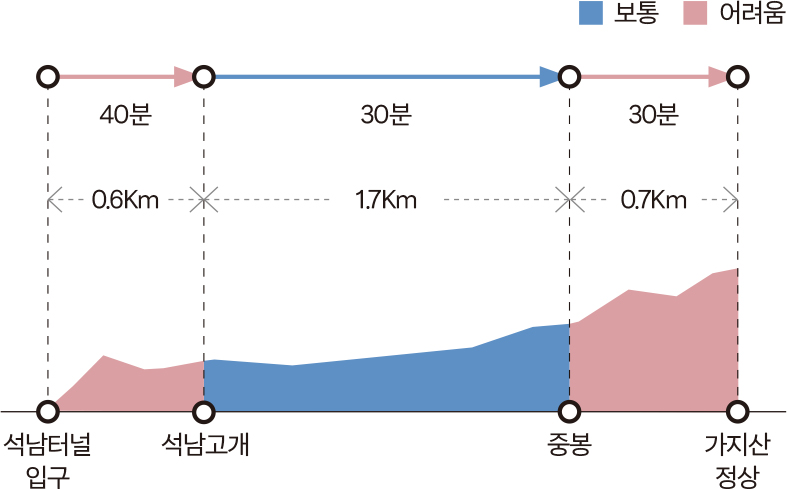

- 코스 석남터널 입구 - 석남고개 - 중봉 - 가지산 정상(3km)

- 문의 가지산도립공원(밀양) 055-356-1915

탐방로 구간별 난이도