IBK산

더위를 피하는 법,

더위를 즐기는 법

여름의 한복판,

치악산

‘산에 가는 거였어?’

아침부터 더웠다. ‘아, 오늘 하루도 푹 찌겠구나’ 각오 없이는 견디기 힘든 날들이 며칠째 이어졌다. 시원하게 에어컨을 켜고 더위를 피하거나, 아예 더위 속으로 들어가 땀 한 바가지 흘리면서 더위를 즐기든가. 치악산에 오르면서 더위를 즐겨보겠다고 모인 이들이 황골탐방지원센터에 삼삼오오 모여들었다.

“산에 가는 거였어? 나는 닭백숙 먹으러 왔지. 산에 가는 줄 알았으면 안 왔지.”

산행을 기획한 속초지점 표유강 과장을 향해 남원주지점 문인수 지점장이 우스갯소리를 던진다. 덕분에 모두들 한바탕 웃으면서 여유가 생긴다. 산행의 첫 번째 준비물은 여유다. 계획은 세우되 마음에 여유가 있어야 조급해지지 않고 그래야 산행이 안전하고 즐겁다. 이런 날씨에는 더욱더.

이번 치악산행은 남원주지점을 중심으로 가깝게는 원주와 속초, 이천과 분당, 오포와 멀리는 본점에서 참여했다. 예전에 남원주지점에서 근무하던 이들이 오랜만에 모여 산행을 하기로 했는데, 현재 근무지의 후배들이 동행했다. 만나자마자 장난을 치는 오랜 인연도 있고 인사와 자기소개를 하는 초면도 있고, 오랜 인연과 새로운 인연이 웃음 속에 어우러진다.

“오늘 치악산에 오를 건데요, 날이 무덥습니다. 물과 간식 충분히 챙기시고, 무리하지 마시고 자기 컨디션과 페이스에 맞추시기 바랍니다. 안전하고 즐겁게 산행하는 것이 가장 중요합니다.”

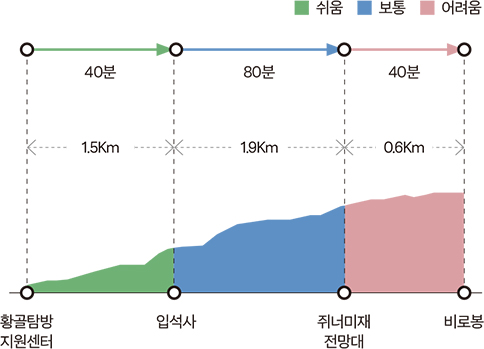

표유강 과장이 산행 코스 안내에 이어 안전산행을 당부했다. 산행 코스는 황골탐방지원센터를 출발해 입석사와 황골삼거리를 거쳐 정상인 비로봉에 오르는 길로 잡았다. 입석사까지는 포장도로이고, 황골삼거리까지 좀 가파른 오르막이 이어진다. 이후로는 능선을 타다가 비로봉 직전에 한 번 더 짧은 된비알을 올라야 한다. 편도 4km 남짓, 총 다섯 시간 정도 소요될 예정이었다.

입석사까지 오르는 내내 시원한 계곡이 바로 옆으로 흐른다. 너른 계곡은 아니지만 얼마 전 내린 비 덕에 수량도 적지 않고 가파른 경사로 물소리도 시원하다. 황골은 ‘한골’에서 변형된 이름이다. 큰 골짜기라는 뜻이다. 황골은 흥양천과 원주천을 거쳐 섬강, 남한강이 되어 흐른다.

이 더위에 산이라니, 숨만 쉬어도 땀이 날 판인데!

하지만 울창한 숲이 드리운 그늘과 길다란 계곡의 시원한 물소리는 근사했다.

더운데 덥지 않다(!?)

이날의 원주 온도는 역시나 30도를 훌쩍 넘겼지만, 모두들 더위와 한 판 싸울 마음으로 모였지만, 그래서 무거워도 물을 욕심부려 챙겼지만, 가파른 오르막에 허벅지가 터질 것 같긴 했지만, 어라, 생각했던 것보단 덥지 않았다. 더운데 덥지 않았다. 입석사에 오르는 길은 물론이고 본격적인 등산로가 시작된 후로도 무성한 숲은 뜨거운 볕을 가려주었고 계곡은 시원한 물소리를 선사했다. 도심의 일상에서는 건물, 자동차, 에어컨 등 나의 더위를 식히는 것이 남의 더위를 가중시키지만, 자연에서는 태양 말고는 그 어떤 것도 나를 덥게 하지 않았다. 덕분에 우리는 이마로 목으로 줄줄 흐르는 땀을 훔치면서도 “별로 안 덥네!” 웃곤 했다.

황골에서 비로봉으로 오르는 코스는 치악산 정상에 오르는 가장 가까운 코스다. 대개 산행에서 ‘최단 코스’란 ‘가장 가파른 코스’를 뜻하기 마련인데, 치악산은 조금 낫다. 황골 코스 역시 입석사에서 황골삼거리에 이르는 길은 가파른 경사의 연속이지만 구룡사에서 오르는 사다리병창 코스에 비하면 감사한 길이다. ‘병창’은 강원도 영서지역 사투리로 벼랑이나 절벽을 가리킨다.

볼멘 너스레로 일행을 웃기는 문인수 지점장에게 그만 좀 하라고 구박하는 역할은 이천기업성장지점 김광미 지점장의 몫이었다. 30년 가까운 인연이기에 가능했다. 이젠 오랜 친구 같은 사이여서 때론 함께 걸으며 옛날 추억을 나누기도 하고 때론 떨어져 후배들을 챙기며 오르기도 한다. 둘이 함께 ‘치악산 비로봉 지점’에 근무했던 게 아닐까 싶을 정도로 가벼운 발걸음으로 선두에서 산행을 이끌었다.

그런가 하면 누구보다 설레는 마음으로 모든 것이 즐거운 막내 속초지점 공민지 대리도 있었다. 대리로 진급한 지 얼마 지나지 않았기도 했고, 며칠 전 생일을 맞았기 때문이기도 하다. 그냥 1년에 한 번 맞이하는 생일이 아니다. 법적으로도 어른이 된 생일이었다. 심야의 피씨방과 교통카드 기능이 있는 신용카드를 스스로에게 선물했다며 신나게 웃었다. 들뜬 마음에 산행 내내 고프로를 들고 PD를 자처했다.

“피부는 소중하니까!” 잠시 휴식을 취하면서 썬크림을 바르고 있는 직원들.

“피부는 소중하니까!” 잠시 휴식을 취하면서 썬크림을 바르고 있는 직원들.

등산의 기초, 셀카는 웃으면서! 함께 사진을 찍으며 산행을 즐기는 참여자들.

등산의 기초, 셀카는 웃으면서! 함께 사진을 찍으며 산행을 즐기는 참여자들.

입석사에서 한숨을 돌리고 본격적인 산행을 시작합니다~!

입석사에서 한숨을 돌리고 본격적인 산행을 시작합니다~!

황골 코스는 한동안 계곡 옆으로 걷는다. 시원한 그늘과 물소리는 덤.

황골 코스는 한동안 계곡 옆으로 걷는다. 시원한 그늘과 물소리는 덤.

이번엔 치악산, 다음엔 적악산?

여느 산들은 지역에 따라붙지만 치악산은 원주를 데리고 다닌다. 이를테면 설악산은 ‘속초에 있는 산’이고, 원주는 ‘치악산이 있는 동네’다. 아마도 이야기의 힘일 텐데, 다섯 살 아이도 아는 ‘은혜 갚은 까치’가 치악산 이야기다. 가파른 산세 덕에 ‘악산’이 되었고 ‘치’는 까치를 가리킨다. 물론 오르막만 내내 오르다 보면 ‘이를 악물어야 하는 산인가’ 생각하게 되지만.

이날 산행에는 남원주지점의 미화를 담당하시는 이수림 여사님과 남편인 윤춘근 님도 함께 했다. 윤춘근 님은 몇 해 전부터 전국의 산을 말 그대로 섭렵하는 중인데 아내가 전해준 지점의 산행 소식에 아내와 함께 걷고 싶어서 동참하게 되었다고. 산행을 마치고는 아내와 함께 일하는 분들과 산행한 덕분에 아내가 어떤 곳에서 일하는지 느낄 수 있어 좋았다며 웃었다.

모든 이들이 정상에서 기념사진을 찍진 못했다. 입석사까지만 산책한 이도 있었고, 오래전 다친 무릎 때문에 능선까지만 오른 이도 있다. 정상에 오르지 못한 아쉬움이 없진 않지만, 저마다 다른 ‘2023년 여름 나의 치악산’이 남았을 것이다. 어느 해 어느 여름 혹은 봄이나 가을에 새로운 치악산이 그 위로 쌓일지 모른다.

사람의 목숨을 구한 까치가 어느 시절의 이야기인지 확실하진 않지만 치악산은 그 훨씬 전부터 자리를 지키고 있었고, 원래 이름은 적악산이었다. 가을 단풍에 물든 풍경이 빼어났음을 짐작할 수 있다.

황골에서 비로봉에 오른 건 여름의 절정이었으나 우리의 이야기를 책으로 만나는 지금은 가을의 문턱이다. 태풍의 진로를 전하던 뉴스는 머잖아 단풍 전선의 남하 소식을 전할 테고. 치악산 언저리에서 오랜만에 만난 인연들과 처음 만나 인사를 나누었던 인연들이 다시 모일지도 모른다. 한여름의 추억을 되짚으러 혹은 치악의 본령인 붉은 단풍을 만나러.

은혜 갚은 까치 이야기 깃든 치악산 본디 이름은 ‘붉은 바위’, 적악산

여름 물러나고 가을이 오면 온 산이 아름답게, 붉디붉게 물든다.

여기가 마지막 식수원. 입석사 약수 앞에서 포즈를 취하고 있는 참여자들.

여기가 마지막 식수원. 입석사 약수 앞에서 포즈를 취하고 있는 참여자들.

저 산줄기가 보이시나요? 우리가 저 골짜기를 올라왔다는 거 아닙니까!

저 산줄기가 보이시나요? 우리가 저 골짜기를 올라왔다는 거 아닙니까!

문인수 지점장과 김광미 지점장의 30년 우정의 바이브가 느껴지는 하트.

문인수 지점장과 김광미 지점장의 30년 우정의 바이브가 느껴지는 하트.

산행 중 만난 어여쁜 동자꽃.

산행 중 만난 어여쁜 동자꽃.

치악산 INFO

- 주소 강원도 원주시 소초면 흥양리

- 코스 황골탐방지원센터 → 입석사 → 쥐넘이재전망대 → 비로봉

- 입산 시간 하절기(4월~10월) 오전 4시부터 14시

동절기(11월~3월) 오전 5시부터 13시 - 문의 치악산국립공원사무소 033-740-9900

탐방로 구간별 난이도